第一课:开屏广告比年薪调查更致命

我放弃过某知名平台,不是因为功能差,而是每次打开都要先看5秒婚纱摄影广告——搞得像在嘲讽单身狗。相比之下,我最后常驻的D平台有个阴险设定:它把收入选项藏在二级菜单,但把“是否接受异地恋”放在首页。后来发现,这招筛掉了80%的异地婚托(当然也误伤了一些真心人,比如那个在郊区养猪却坚持每周进城看展的文艺青年)。

说到资料填写,我的个人定律是:写“热爱旅行”的人,八成朋友圈只有公司团建;标榜“吃货”的,大概率连楼下面馆都没吃全。最真实的反而是某...

说实话,同城聚会这东西就像开盲盒。你永远不知道拆出来的是隐藏款挚友,还是拼多多九块九包邮的尴尬。我参加过最成功的一次是烘焙活动,六个人挤在小厨房里手忙脚乱做曲奇,有个姑娘把盐当糖倒进去,我们硬着头皮吃完还拍了“犯罪现场”合照。现在她是我婚礼的伴娘。

但更多时候是这样的:上周那个读书会,组织者把地点定在网红咖啡馆,人均低消80。到场发现所谓“讨论《百年孤独》”就是轮流念豆瓣短评,中间穿插着“你们年薪多少”的灵魂拷问。后来想想,我居然为这种局洗了头喷了香水,蠢透了。

说到平台...

去年我表弟开餐馆,图省事在58同城上挂了个“高薪聘厨师”的广告。结果来的那位老兄,颠勺像在铲沙子,最后炒出来的青椒肉丝,肉是肉、椒是椒,活像离了婚的夫妻。这事儿让我明白:在本地找人,光靠平台首页那些金光闪闪的广告词,还不如巷子口王大爷随口一句“我侄儿在XX酒店掌过勺”来得靠谱。

急招?试试这些“土法子”

临时缺个水电工或者周末想找个保洁,千万别死磕招聘软件。你猜怎么着?我们这片区的家政阿姨,十个有八个根本不会上网——她们接活全靠小区超市门口的招工小黑板。去年夏天我家空调坏...

同城约会平台的电话功能刚上线时,产品经理朋友跟我吹嘘“能提升30%的约会转化率”。从数据看确实如此:消息回复率通常不到20%,但电话接通率能飙到60%以上。毕竟打字的骗子能编三个月剧本,电话里三句话就能暴露口音漏洞。有次我刚接通就听见背景音里“三楼贵宾一位”的KTV广播,对方还坚称在家加班,这种演技派我见多了直接挂断拉黑一气呵成。

但声音这东西真是玄学。上个月遇到个资料照平平无奇的程序员,电话里低音炮一出来,我瞬间理解什么叫“耳朵会怀孕”。后来见面发现他长得确实像颗土豆,但...

深夜11点的便利店,关东煮的萝卜一如既往煮得太烂,筷子一戳就碎成渣。隔壁桌三个高中生抢着吃同一串鱼丸,笑得收银员直翻白眼。我盯着手机屏幕——微信列表滑到底,除了工作群就是租房中介。突然意识到:上一次和人分享鱼丸,大概是上个世纪的事了。

“朋友”这个词,什么时候变得这么重了?

刚来这座城市时,我试过所有“科学交友法”。参加豆瓣同城读书会,结果发现一半人在刷短视频,另一半在偷偷推销保险。咬牙报了烘焙课,和现在的闺蜜小敏组队时,她盯着我的曲奇饼小声说:“其实我讨厌甜食…但你的造...

我在X市混了八年同城社交圈,组织过27次徒步,搞砸过3场读书会,微信里躺着164个"周五约饭"群。怎么说呢...就像在便利店挑关东煮,有些社交热乎但没营养,咬开全是淀粉;偶尔才能碰到颗溏心蛋,烫得你嘶嘶吸气又舍不得吐。

最惊喜的收获藏在羽毛球群里。当时被前同事拉去凑数,看到组织者老陈穿着褪色的Polo衫,还暗自嫌弃。打了两场发现他总把菜鸟安排在下风位,自己默默接全场球。三个月后我们合伙开了设计工作室,现在他是我女儿干爹。而某次人均588的"精英晚宴",组织者开场就让大家扫二...

第一次在菜市场被称作"那个北方来的姑娘"时,我正捏着颗沾满泥土的土豆发呆。摊主阿婆的塑料拖鞋底粘着片菜叶,说这话时她左手还在剥毛豆,青绿色的豆粒噼里啪啦砸在搪瓷盆里,像在给我的籍贯打节拍。

一、"本地人"的冻梨与"当地人"的冰箱

我花了三年才分清这两个概念。本地人是巷口那家永远不换菜单的面馆——招牌云吞面里必须浮着两片黄韭菜,老板娘说这是她太奶奶留下的规矩。当地人呢?是隔壁新搬来的湖南夫妇,上个月给云吞面加了辣酱,居然让老板娘默许了这种"改良"。

口音是最顽固的界碑。有...

上周三凌晨失眠,手贱点开某知名交友软件,刷到一张熟悉的脸——公司楼下早餐店老板。头像还是他和老婆的婚纱照,简介写着“离异,寻找灵魂伴侣”。吓得我差点把手机扔进泡面碗里。呵,算法。

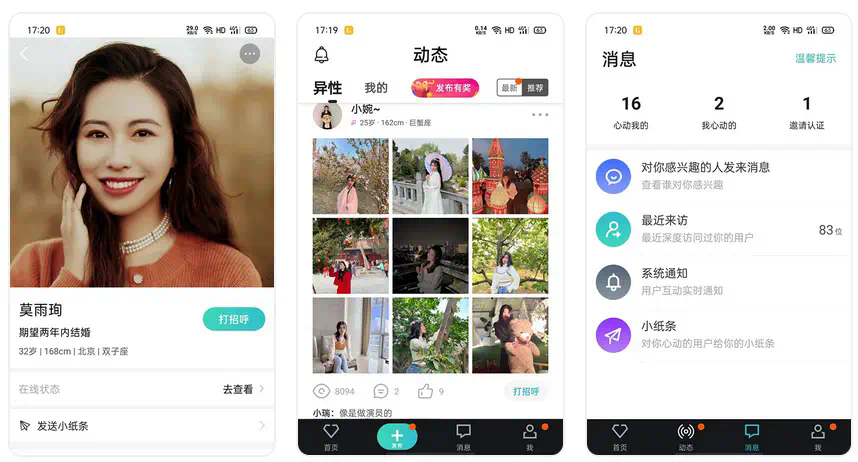

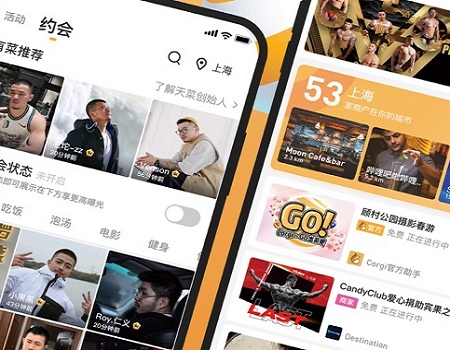

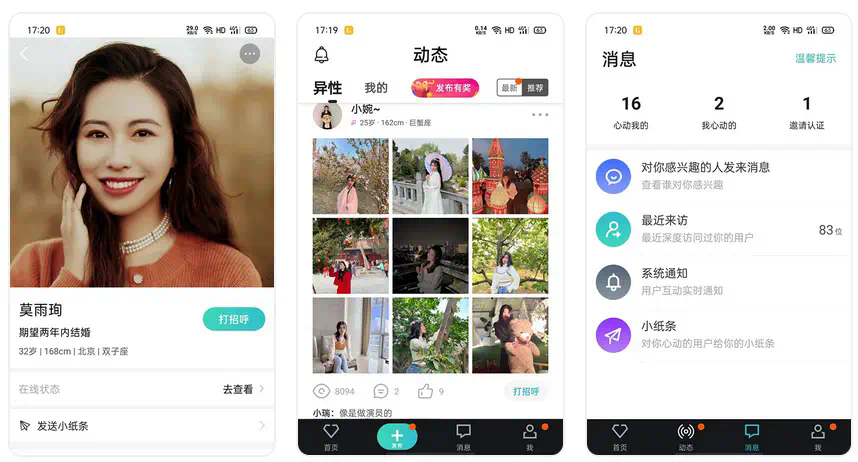

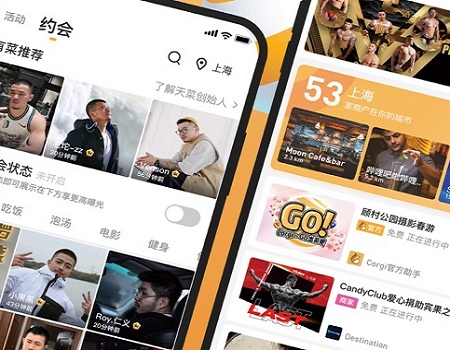

这破事之后,我决定好好掰扯掰扯这些本地交友软件的妖魔鬼怪。毕竟三年踩雷经验,够写半本《当代都市交友避坑指南》了。

同城匹配?有的软件连地铁站都分不清

去年冬天在中山路那家火锅店等网友,对方发消息说“到1号出口了”,我站在寒风里等了半小时。后来才发现,这破软件的定位把相隔两公里的地铁站标成了同一...

上周五加班到11点,我第27次点开积木的瞬间,突然意识到——这个号称"兴趣社交"的平台,早就把我的孤独感量化成了可计算的匹配值。屏幕上跳出的"附近有3个同样喜欢后摇和精酿的用户"提示,像极了便利店加热便当时"叮"的那声,温暖但廉价。

第一名:积木(不是广告,是血泪)

使用场景: 深夜两点想聊《百年孤独》但怕被微信好友当成矫情逼时。

以我的经验,这里的文艺青年密度堪比豆瓣小组,但区别在于——他们真的会回复私信。上个月我在暴雨天发动态引用了博尔赫斯,结果收到7条长文回复,其...

你猜怎么着?上周三凌晨三点十七分,我刷到了一个自称住隔壁小区的钢琴老师。头像里的姑娘穿着白裙子坐在三角钢琴前,侧脸在逆光里显得特别文艺——直到我用谷歌以图搜图,发现这是某网红三年前在小红书发的旧照。说实话,当时我正捧着泡面刷手机,孤独感像蒸汽一样糊在眼镜片上,差点就信了那句"周末可以来我家弹肖邦"。

那些年我们遇见的"人才"

附近交友App上大概有三大门派。第一种是"精英病晚期":投行总监、外科医生、律所合伙人,个个照片背景都是机场贵宾厅。我匹配过某"私募基金经理",结果...