上周六晚上,我蹲在一个陌生人的客厅里,手里攥着狼人杀角色卡,心想:"这软件居然没骗我!"——事情要从三个月前我下载「Meetup」说起。作为资深社恐(但嘴硬自称"社交爱好者"),我试过至少七款同城聚会软件,现在抽屉里还留着三张线下活动送的尴尬纪念贴纸。

先说「Meetup」这个老干部。优点是活动质量高得像相亲筛选过的,我在上面参加过朝阳区某家放爵士乐的咖啡馆读书会,组织者居然准备了手写提问卡!但缺点也很致命——活动报名费动辄80块,有次交钱去插花 workshop,发现老师...

《在城里捞个人,比海底捞还费劲》

上个月找保洁阿姨,58同城上挑了个头像特慈祥的,结果来了个把我们家古董花瓶当烟灰缸的主儿。500定金打水漂那会儿我就悟了——在这地界儿找人,得用点儿野路子。

菜市场大妈才是真·人肉搜索引擎。去年我家漏水,物业甩手掌柜当得那叫一个溜。急得我蹲楼底下抽烟,卖包子的王婶儿瞅见了:"小张啊,后街老李头他姑爷专修这个,上次给‘兰州拉面’通下水道,那叫一个利索!"后来我才知道,这片区但凡会拧螺丝的,都在王婶儿脑子里记着账呢。可惜上个月那片拆迁,再也吃...

暴雨天被鸽了3次后,我悟了同城交友的真谛

上周六的剧本杀局,我穿着新买的小皮鞋在商场门口等了半小时,最后收到组织者微信:“抱歉啊,今天只来了3个人,活动取消哈。”——这已经是我今年第3次被临时放鸽子了。回家路上淋着雨,我突然想起两年前第一次参加同城交友时,那个把我尬到脚趾抠出三室一厅的“灵魂对视30秒”环节。

1.那些年,我踩过的坑能填平黄浦江

最失败的一次是某“高端白领社交酒会”。宣传图上明明写着“外滩露台香槟派对”,结果是在快捷酒店会议室里摆了几张塑料凳,主办方发的...

同城社交:当“附近的人”变成最远的距离

上周六凌晨两点,我又一次划完了同城活动群里所有未读消息。屏幕上的“周末剧本杀缺1女”和“朝阳公园野餐搭子”像隔夜的薯片,嚼着没味,扔了可惜。最讽刺的是,三个月前我加入这个500人大群时,曾偷偷期待过“遇见有趣的灵魂”——现在群里最活跃的,除了租房中介,就是那个每天准时发早安鸡汤的房产销售王哥。

1. 我们到底在匹配什么?

第一次参加同城线下聚会时,我迷信过“共同兴趣”的魔力。那次是在三里屯一家号称“社交破冰神器”的桌游吧,组织者按...

上周五下班后,我第N次划开了某本地交友App,系统立刻弹出一条通知:“3公里内的‘阳光程序员’刚上线”。我盯着那个戴着黑框眼镜的卡通头像,突然意识到——这已经是我本月第三次刷到同一个人了。

怎么说呢,本地交友平台就像你家楼下的便利店,方便是真方便,但货架上永远只有那几样东西。和全国性平台比起来,它的优势很明显:不用纠结“异地恋到底靠不靠谱”,也不用担心对方说“下次见面”其实是下辈子。但问题也出在这儿——本地交友的核心悖论:越近越远。算法拼命把物理距离缩短到3公里,可心理距离...

同城圈子:我的社交修罗场与温柔乡

说实话,第一次参加同城剧本杀局时,我差点在卫生间锁门装死。那是2021年冬,某个商场顶楼的轰趴馆,暖气片嗡嗡响得像在嘲笑我——一个记不住规则还分不清“狼人”“村民”的菜鸟。当戴渔夫帽的领队第三次问我“你确定要这么投票?”时,我捏着线索卡的手心全是汗,心里默念:“下次绝对不来了。”

可人类真香啊。三周后,我又出现在羽毛球兴趣班的报名表上。

一、我们为什么像集邮一样收集同城群?

去年搬家时,我在微信搜索框输入“上海+租房”,瞬间弹出17个...

上周和老同学聚餐,又被问到那个经典问题:"你玩了这么多交友软件,到底哪个靠谱啊?" 我盯着手机里五个颜色各异的APP图标,突然想起前天在探探上遇到的那位——照片是肌肉型男,见面发现他连矿泉水瓶盖都拧不开。

1. 探探:颜值即正义,但正义经常迟到

去年冬天我在三里屯刷到个姑娘,简介写着"只聊不约"。结果见面第一句话是"附近有家日料店我馋很久了"。匹配机制就像开盲盒,左滑右滑半小时能收获10个"匹配成功",但9个打招呼都像机器人。最离谱的是有次系统给我推了前同事,我俩互相假装...

那杯冰美式泼在我鞋上的时候,我正盯着咖啡师手腕上的猫咪纹身组织语言。"您这纹身..."——结果开口的瞬间,隔壁桌起身的姑娘碰翻了杯子。深棕色液体在我的白色板鞋上画出抽象地图时,我居然松了口气:终于不用继续纠结怎么夸那只可能是虎斑猫也可能是狸花猫的图案了。

三周前的社区读书会才叫惨烈。我准备了整整三页手写话题清单,从马尔克斯的魔幻现实主义聊到小区物业费上涨的魔幻现实。结果开场白刚说到"您觉得百年孤独里...",对方手机响了。"外卖到了"她晃了晃手机,"其实我是被朋友临时拉来的...

同城约会的罗生门:当算法开始替你心动

上周三深夜,我哥们老李突然弹我微信:“江湖救急,转5000!”电话过去,他支支吾吾说被“同城约会”认识的姑娘套路了——人家先是说生日要红包,后来又称父亲住院。等我翻出知乎上“茶叶妹诈骗案例”甩给他,他才反应过来那个总在深夜“刚好也在朝阳区”的姑娘,定位可能是虚拟的。

这事让我翻出手机里尘封的某约会APP。开屏就是闪烁的“3位新消息”,点进去全是系统生成的“高匹配度”打招呼。你细品,这些平台最擅长制造一种“你被需要”的错觉,就像便利店关...

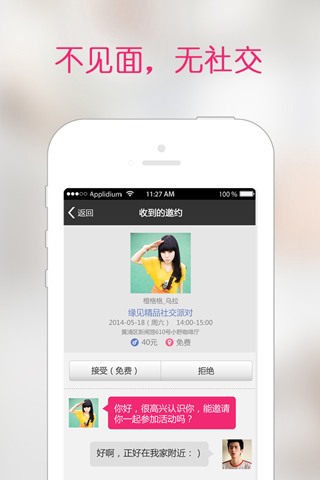

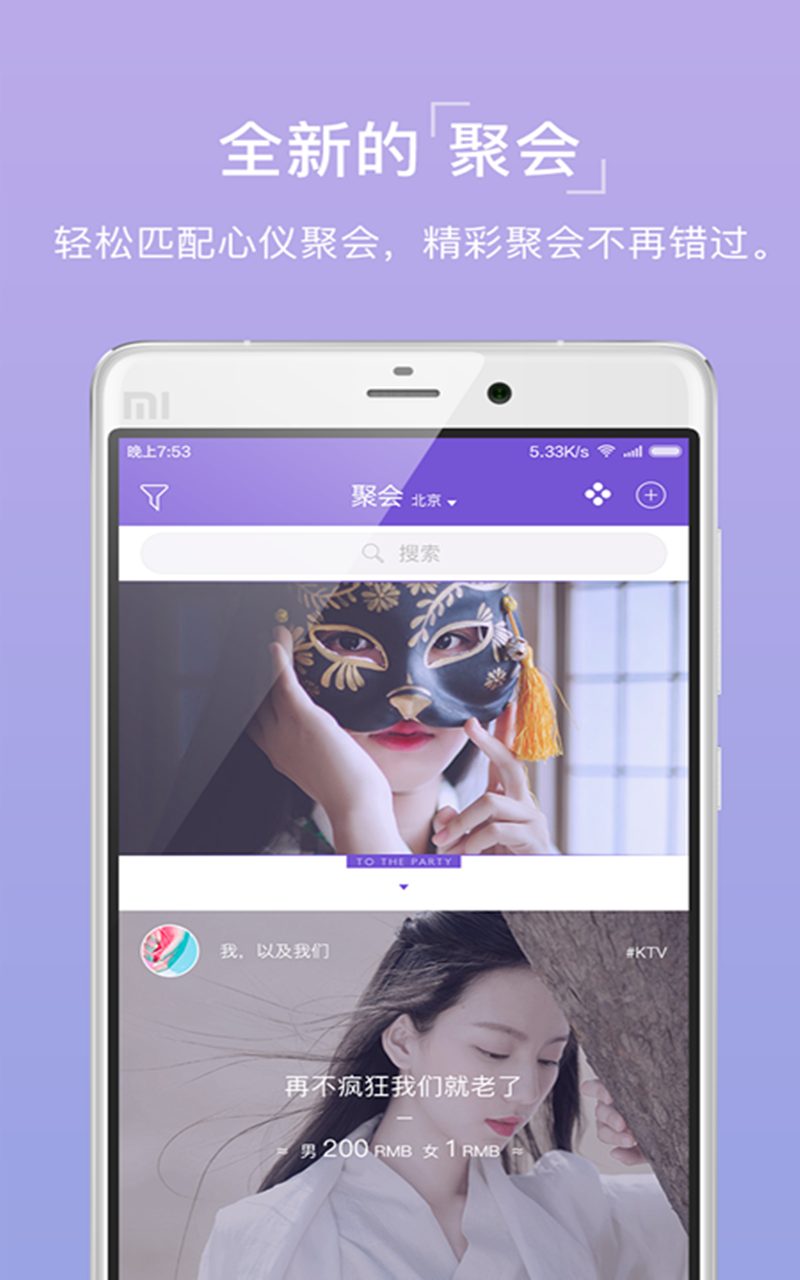

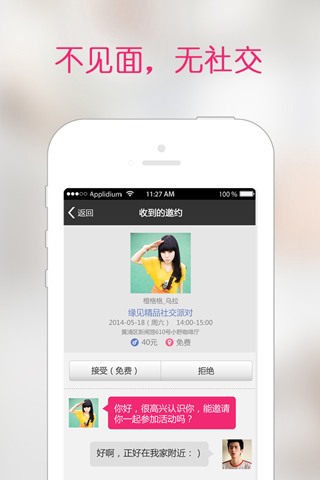

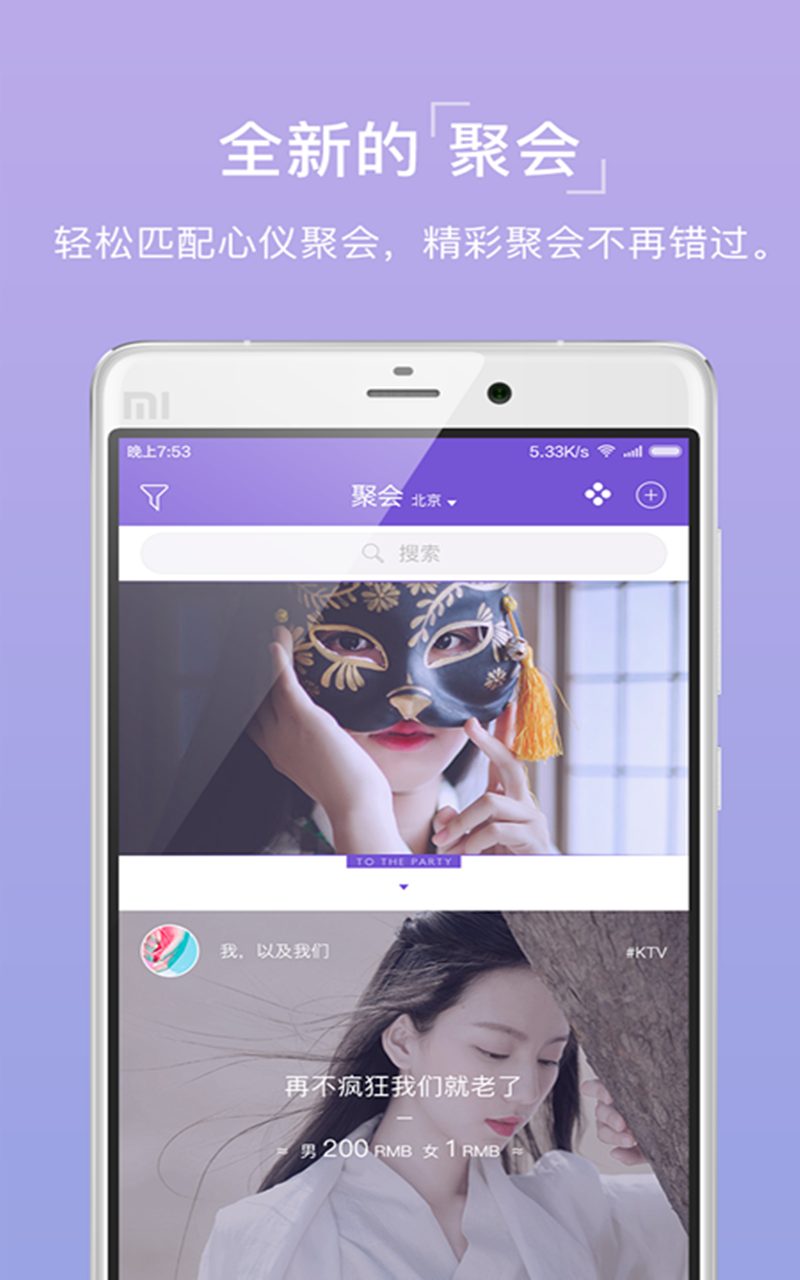

我在微信同城交友小程序的两年"探险":从期待到幻灭的社交实验

作为一个长期关注社交产品的互联网从业者,同时也是个周末宁愿宅家刷剧的轻度社恐,两年前某个深夜,我突然被一个问题击中:为什么我们拥有史上最丰富的社交工具,却越来越难认识新朋友?这个自我拷问让我开始了微信同城交友小程序的"探险"之旅——没想到这一试就是十几款,收获的不仅是几段有趣对话,还有满屏的"对方已取消匹配"和一堆行业观察。

匿名社交类:刺激与风险并存

"青藤之恋"是我下载的第一个同城交友小程序,它吸引我的是...