屏幕的光刺得眼睛疼。10万——这个数字像块烧红的铁,烙在视网膜上。怎么就走到了这一步?胃里像塞了冰块,沉甸甸的,又冷又疼。

“高学历认证”的陷阱

上个月刷短视频,那个粉色图标的广告跳出来:“优质单身,学历审核严格”。你知道吧,就是那种...明明怀疑过,但想着“试试又不会死”。充了298会员费,匹配到个自称投行女,照片里她穿着白衬衫靠在陆家嘴玻璃幕墙前——后来才知道是网图。

她总在晚上十点后找我,声音软软的:“哥哥,见面要交保证金哦,我们平台会退还的...”第一笔5000...

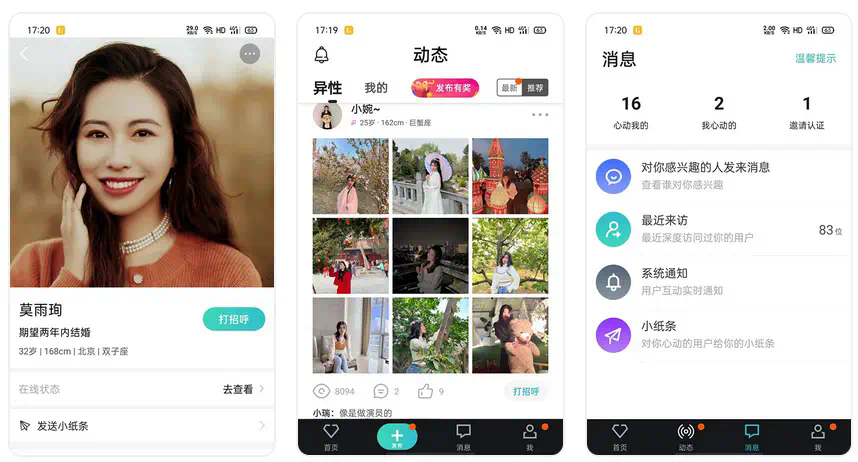

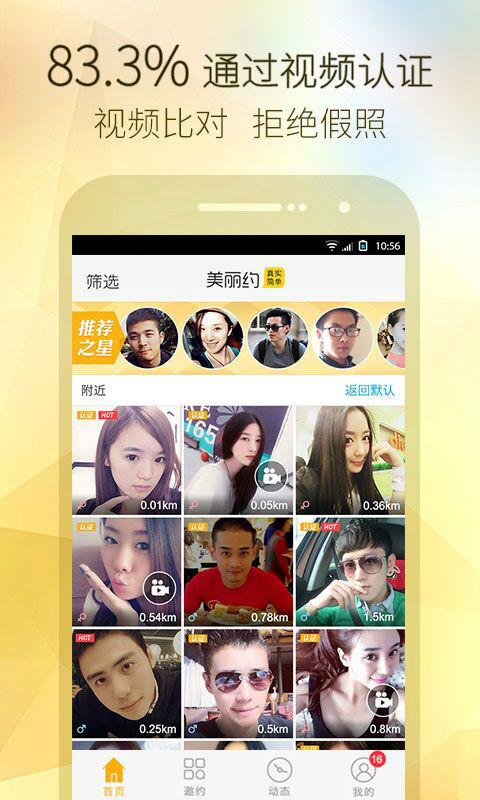

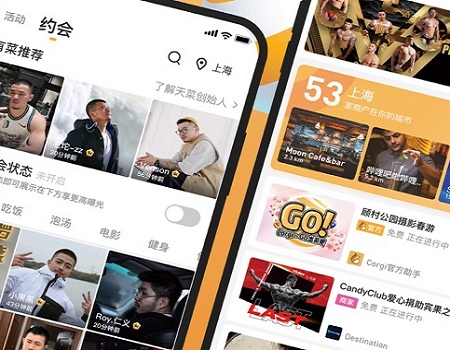

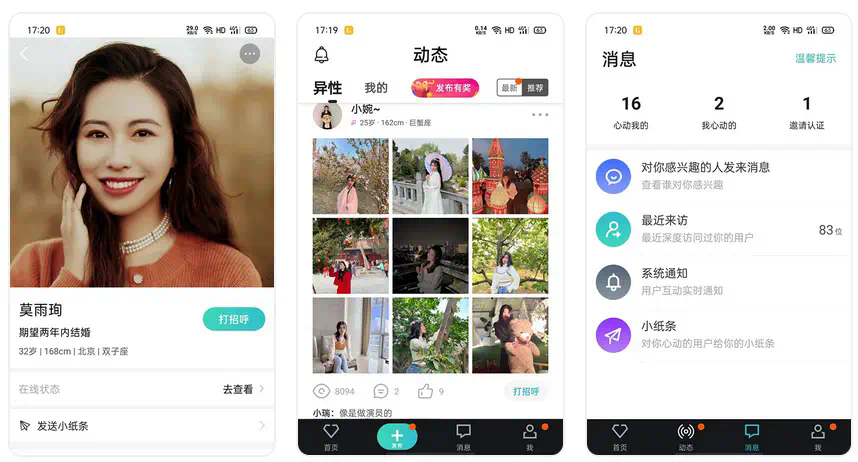

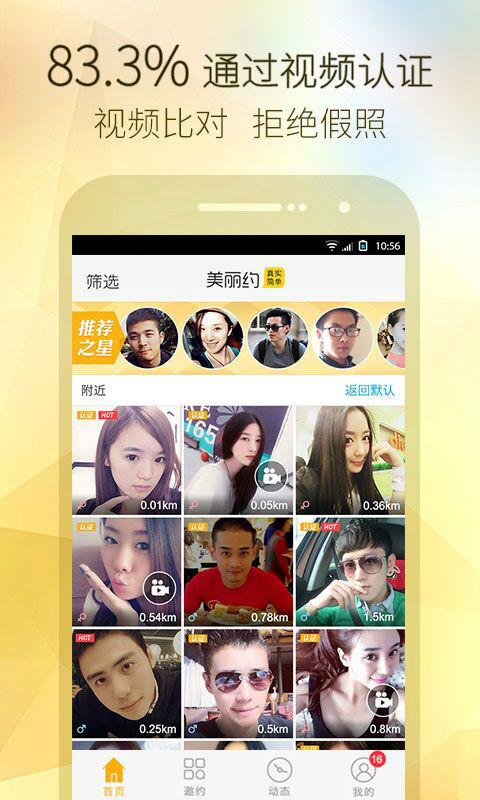

去年搬到一个新城市,我才意识到成年人的社交有多难。为了摆脱"公司-家-便利店"三点一线的社畜生活,我疯狂下载了30多款交友App,从"你好在吗"的尬聊到成功找到每周固定狼人杀队友,简直是一部血泪史。今天就把我亲测好用的10款免费本地交友App分享给你,保证不注水,全是干货!

我的筛选标准

必须能精准定位同城(那些匹配到300公里外用户的App直接pass😅)

核心功能免费(可以开会员,但基础功能不能阉割)

真实用户占比高(你懂那种刷10个有8个是机器人的绝望吗)...

第一课:开屏广告比年薪调查更致命

我放弃过某知名平台,不是因为功能差,而是每次打开都要先看5秒婚纱摄影广告——搞得像在嘲讽单身狗。相比之下,我最后常驻的D平台有个阴险设定:它把收入选项藏在二级菜单,但把“是否接受异地恋”放在首页。后来发现,这招筛掉了80%的异地婚托(当然也误伤了一些真心人,比如那个在郊区养猪却坚持每周进城看展的文艺青年)。

说到资料填写,我的个人定律是:写“热爱旅行”的人,八成朋友圈只有公司团建;标榜“吃货”的,大概率连楼下面馆都没吃全。最真实的反而是某...

上周三下班后,我第5次划完了附近的人,手机突然弹出一条消息:“你们有1位共同好友”。点开一看——呃,这不是我们公司技术部的小张吗?吓得我立刻左滑退出。说实话,这种“惊喜”在我三年玩转本地交友软件的经历里,早就不新鲜了。

社恐友好型:像自动贩卖机一样省心

如果你和我一样,线上聊天能抠出三室一厅,Slowly可能是个安全选择。这个主打“延时社交”的软件(对,就是模仿写信速度的那个),居然让我认识了住隔壁小区的日语老师。有意思的是,我们花了三周才互相暴露住址——结果发现常去的7...

上周三凌晨,我第5次划掉同城App的红点通知。手机冷光里,系统推送的“附近98%匹配度用户”顶着动漫头像,简介写着“爱旅行、美食、看展”——这年头,谁他妈的不喜欢这三样?我瘫在沙发上,想起三小时前那场荒诞的“高知读书会”:组织者把地点定在人均消费200元的网红书店,结果到场六个人里有四个是来拍vlog的,剩下两个全程讨论学区房。

当算法遇上人性的混沌

说实话,这些平台总让我想起小学时玩的配对卡片游戏。程序员们试图用“兴趣标签+地理位置”的公式解构复杂的人际关系,就像非要把...

说实话,同城聚会这东西就像开盲盒。你永远不知道拆出来的是隐藏款挚友,还是拼多多九块九包邮的尴尬。我参加过最成功的一次是烘焙活动,六个人挤在小厨房里手忙脚乱做曲奇,有个姑娘把盐当糖倒进去,我们硬着头皮吃完还拍了“犯罪现场”合照。现在她是我婚礼的伴娘。

但更多时候是这样的:上周那个读书会,组织者把地点定在网红咖啡馆,人均低消80。到场发现所谓“讨论《百年孤独》”就是轮流念豆瓣短评,中间穿插着“你们年薪多少”的灵魂拷问。后来想想,我居然为这种局洗了头喷了香水,蠢透了。

说到平台...

去年我表弟开餐馆,图省事在58同城上挂了个“高薪聘厨师”的广告。结果来的那位老兄,颠勺像在铲沙子,最后炒出来的青椒肉丝,肉是肉、椒是椒,活像离了婚的夫妻。这事儿让我明白:在本地找人,光靠平台首页那些金光闪闪的广告词,还不如巷子口王大爷随口一句“我侄儿在XX酒店掌过勺”来得靠谱。

急招?试试这些“土法子”

临时缺个水电工或者周末想找个保洁,千万别死磕招聘软件。你猜怎么着?我们这片区的家政阿姨,十个有八个根本不会上网——她们接活全靠小区超市门口的招工小黑板。去年夏天我家空调坏...

上周五加班到九点,走出公司大楼时,整层楼的灯都灭了。我站在便利店加热便当,手机屏幕上是三天前同事发的“下次一起吃饭啊”,手指悬在键盘上半天,最后只回了个猫咪表情包。回家路上刷朋友圈,看到大学同学聚会合照——那张照片里原本可能有我的位置,如果上次他们问“要不要来”时,我没有用“最近好忙”搪塞的话。

我也试过“努力社交”。照着网上的《高情商聊天技巧》,背了一肚子“巧妙接话术”,结果联谊会上紧张到把“你老家哪里的”问了三遍;强迫自己参加同事的KTV局,在角落里假笑两小时,回家发现...

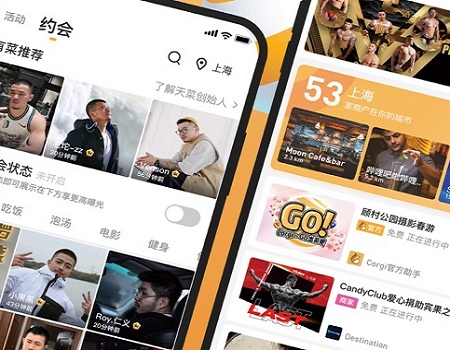

同城约会平台的电话功能刚上线时,产品经理朋友跟我吹嘘“能提升30%的约会转化率”。从数据看确实如此:消息回复率通常不到20%,但电话接通率能飙到60%以上。毕竟打字的骗子能编三个月剧本,电话里三句话就能暴露口音漏洞。有次我刚接通就听见背景音里“三楼贵宾一位”的KTV广播,对方还坚称在家加班,这种演技派我见多了直接挂断拉黑一气呵成。

但声音这东西真是玄学。上个月遇到个资料照平平无奇的程序员,电话里低音炮一出来,我瞬间理解什么叫“耳朵会怀孕”。后来见面发现他长得确实像颗土豆,但...

深夜11点的便利店,关东煮的萝卜一如既往煮得太烂,筷子一戳就碎成渣。隔壁桌三个高中生抢着吃同一串鱼丸,笑得收银员直翻白眼。我盯着手机屏幕——微信列表滑到底,除了工作群就是租房中介。突然意识到:上一次和人分享鱼丸,大概是上个世纪的事了。

“朋友”这个词,什么时候变得这么重了?

刚来这座城市时,我试过所有“科学交友法”。参加豆瓣同城读书会,结果发现一半人在刷短视频,另一半在偷偷推销保险。咬牙报了烘焙课,和现在的闺蜜小敏组队时,她盯着我的曲奇饼小声说:“其实我讨厌甜食…但你的造...