我和同城约会平台的提现大战:从愤怒到拿回血汗钱的实战指南

上周三晚上11点,我盯着手机屏幕,第8次点击某约会APP的提现按钮——依然显示“处理中,请耐心等待”。而距离我首次提现申请已经过去了17天。客服的回复永远是那句复制粘贴的“财务正在审核中”,而我账户里的582块钱就像被平台绑架了一样。

你懂的,这种时候脑子里会闪过一万种阴谋论:跑路了?要倒闭了?还是单纯想恶心用户?

一、为什么你的钱永远“在路上”

以我和三个朋友的亲身经历,提现失败无非这三种套路:

1. 平台...

杭州地铁1号线早高峰,一个穿蓝布衫的老人突然用方言炸出一串爆破音。被呵斥的年轻人背包卡在闸机口,满脸通红地嘟囔:“我又不是故意的…”周围人默契地低头刷手机。这场景太熟悉了——十年前我刚来杭州时,在龙翔桥站踩了位大妈的布鞋,她瞪我的眼神让我连夜查“杭州人排外吗”的知乎问答。

现在想想,那眼神里或许更多的是对布鞋的心疼。

菜市场的青蟹会拆穿所有伪装。我第一次在万寿亭菜场买水产,摊主阿婆突然用杭州话问:“要公的母的?”我愣住的三秒钟里,她指甲缝沾着泥的手已经麻利地掀开蟹腹:...

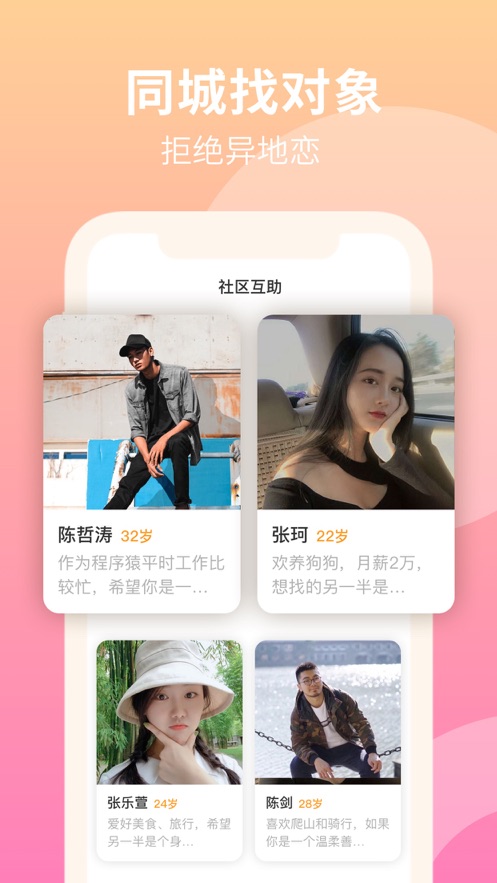

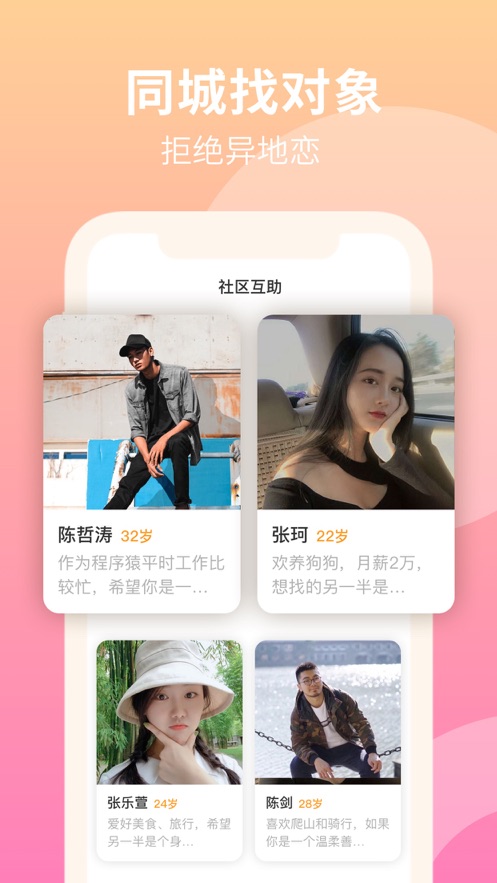

作为把虹口区到静安寺所有咖啡馆都坐穿的老选手,我试过的本地约会神器少说也有七八款。现在最常用的叫“邻趣”,主打一个“三公里内的浪漫”。注册时它非要我选“文艺青年”或“运动达人”,我咬着牙勾了前者,虽然我的文艺活动仅限于在B站看纪录片速览。匹配机制更玄学,说是根据音乐品味推荐,但自从我手滑点过一次《爱情买卖》后,系统就开始持续给我推送穿豆豆鞋的精神小伙。

真正让我留在这破软件的原因,是它诡异的“地铁三号线匹配特权”——只要两个人都常坐这条线,就能解锁专属聊天室。我和烘焙师小林...

上周三晚上11点,我第8次点开那个200人的线下读书会报名链接,手指在“确认支付”按钮上方悬停了三分钟——最后还是关掉了页面。我妈总说我像“社交界的盲盒”,表面看着挺正常,打开全是纠结型人格。(后来发现,这种活动80%的人都在玩手机,根本没人读书)

1. 那些教科书不会告诉你的失败现场

第一次尝试在健身房搭讪,我特意选了那个总在练臀的姑娘,在她组间休息时憋出一句:“你…你这个动作练哪里的?”(其实我连臀大肌和腘绳肌都分不清)她礼貌解答后,我竟然接了一句“哦哦我从来不练下肢...

去年冬天在成都,我和一个显示“距离1km”的姑娘约在30km外的商圈见面。她解释说是“怕遇到熟人”,结果整个晚上我们都在讨论如何避开她前男友常去的奶茶店——这大概是我用过最离谱的“同城”功能。

类似荒诞剧我攒了不少:有在探探上刷到大学导师的(立刻右滑当没看见),也有在Soul连麦三小时才发现对方用变声器的。这些经历让我确信,约会软件就像便利店便当,包装照片的芝士能拉丝,实际可能微波完就干成渣。

算法比你更不懂你想要什么

主流平台基本分两派:一类是探探、积目的“快餐党”,...

上周六在咖啡馆旁观了一场惨烈的社交实验:12个年轻人围坐长桌,组织者热情洋溢地宣布"现在开始两分钟限时自我介绍"。结果第3个人说到"喜欢看电影"时,后面9个人的表情就像被按了复制粘贴——都是礼貌微笑加微不可察的叹气。最绝的是有个穿格子衫的男生,全程都在假装手机有紧急消息,屏幕却始终停在桌面壁纸界面。

很多人以为陌生人社交最难的是"认识",其实最要命的是"认识得毫无记忆点"。我们团队这五年踩过最大的坑,就是太迷信标准化流程。有次照搬某500强企业的破冰游戏,结果玩到一半就有姑...

先说探探,这玩意儿在北上广已经被我归为"地铁消消乐",但在成都居然焕发第二春。左滑率最高的不是想象中的潮人,而是穿汉服玩剑三的软萌妹和自称"说唱诗人"的熊猫饲养员(后来发现他真养熊猫!)。不过匹配后的沉默率高达70%,有次和匹配对象在人民公园喝茶,对方全程用四川话和采耳师傅唠嗑,我在旁边像个语音识别失败的Siri。个人觉得它的地域算法有种魔幻现实主义——上周给我推了个住都江堰的"青城山在逃道士"。

转战小众的"会玩"倒是惊喜,虽然界面设计像十年前的QQ空间,但"线下组局"功...

上周清理微信列表,翻到“同城好友”分组时,我盯着那些似曾相识的名字愣了三秒——80%的头像对不上脸,剩下20%点开聊天记录,最后一句多半是“下次再约”。这大概就是我混迹同城交友圈三年的“战果”:攒了一堆无效社交,踩过坑,组过冷场局,也意外结识过几个真朋友。

1. “线上热聊,线下沉默”的魔咒

第一次组织线下聚会时,我信心满满。群里聊得火热的表情包选手们,见面后集体化身“社恐患者”。8人火锅局,前半小时全靠锅底咕嘟声撑场面。最绝的是,当我试图用群里常开的玩笑暖场,突然发现没...

上周六的咖啡馆角落,我和三个陌生人面面相觑。社区读书会的牌子歪歪斜斜地摆在桌上,空气里飘着过萃咖啡的焦苦味——说好的“轻松交流”呢?穿格子衬衫的男生第三次调整眼镜的位置,我对面的女生盯着手机屏幕,拇指机械地往上滑。当时我在想:要不要主动开口?但万一被当成推销健身卡的怪人…

有个细节特别有意思:穿条纹T恤的大哥突然指着书封上的狗说,“这狗长得像我房东”。就这么一句蠢话,所有人笑到咖啡杯乱颤。后来我才意识到,本地社交的魔法往往藏在最没技术含量的瞬间——比如用方言模仿菜场大妈砍价...

我站在阳台上刷着新下载的“附近搭子”,系统正热情推荐一位“3公里内的烘焙爱好者”。头像里的奶油裱花堪称艺术,简介写着“周末常组局,欢迎来吃垮我”。手指悬在“喜欢”按钮上犹豫了三秒——上个月刚被一个自称“甜品师”的匹配对象放过鸽子,理由是“烤箱炸了”。但话说回来,谁让我总对“本地”“同城”这类关键词毫无抵抗力?

当算法开始操心你的社交圈

在成都,本地交友软件最爱干两件事:一是推荐火锅店偶遇(“你们都喜欢中辣”),二是把文艺青年全塞进同一家玉林路小酒馆。比起全国性平台,这类A...